Z6尊龙凯时官方网站科学研究研究范式怎么写地貌学领域自然科学基金项目申请资助、研

本文结合地貌学研究范式的变化, 从国家自然科学基金的申请与资助情况入手, 分析了我国地貌学发展的历程和所面临的困境与挑战, 提出当前我国地貌学研究的布局策略, 以期进一步提升地貌学对地理科学学科的支撑能力, 并助力其在地球系统科学研究框架中发挥更大的作用.

地理科学研究关注地球表层系统的人-地关系及其相互作用机理, 地理要素的配置规律、成因是重要基础[1,2]. 地貌作为一种关键地理要素, 是地表过程的基础承载, 其形成过程和演化历史体现了地球表面与深部过程的相互作用[3,4], 而其时空变化特征又影响着地表过程发生的频率与幅度[5,6]. 因此, 地貌学作为地理科学的重要分支学科, 其研究充分体现了地理科学所固有的综合性、交叉性和区域性特点. 同时, 得益于地理科学理论的深化[7]以及技术手段的不断丰富[8], 地貌学与其他学科不断交叉融合、取长补短, 逐步发展出生态地貌学[9,10]、行星地貌学[11,12]等新兴前沿交叉学科. 然而, 相较于我国地理科学其他分支学科及国际地貌学的发展态势[13~16], 近20年来, 我国地貌学发展相对缓慢、学科地位逐渐弱化、后续人才储备相对不足[17,18].

国家自然科学基金委员会地球科学部地理科学学科(申请代码D01)是我国地貌学领域基础研究资助的主要渠道. 自1986年地球科学部设立申请代码开始, 地理科学学科申请代码共历经了5次调整, 最终形成了“三维四象”的多层次学科体系[19]. 地貌学(申请代码D0101)自1987年地理科学细分申请代码体系伊始, 一直位于地理科学学科末级申请代码首位, 伴随并见证了地理科学的发展[7]. 因此, 从自然科学基金角度审视地貌学研究的发展历程, 既可厘清我国地貌学学科发展现状、探明其发展困境与缘由以及明确学科未来的方向布局, 也对梳理整个地理科学的学科发展具有借鉴意义. 本文结合地貌学研究范式的变化, 从1987~2022年地貌学领域自然科学基金的申请与资助情况入手, 分析了我国地貌学发展的历程和所面临的困境与挑战, 提出当前我国地貌学研究的布局策略, 以期进一步提升地貌学对地理科学学科的支撑能力, 并助力其在地球系统科学研究框架中发挥更大的作用.

地貌学研究最早起源于人类因生存需要而对地形的识别、描述、利用和改造. 1877年, Gilbert[20]撰写的Report on the Geology of the Henry Mountains将地貌学从宽泛的现象描述中升华, 建立了地貌景观、地表过程与地质构造之间的联系, 这标志着现代地貌学的开端[21]. 100多年来, 地貌学研究不断深入, 并形成了诸多细分方向及分支学科[22]. 当前, 地貌学研究聚焦于地球及其他星球表面的形态特征、成因、分布及其发育规律, 旨在厘清内外营力对地貌演化的影响、量化地貌过程的作用机制, 最终统筹地貌系统的演变规律.

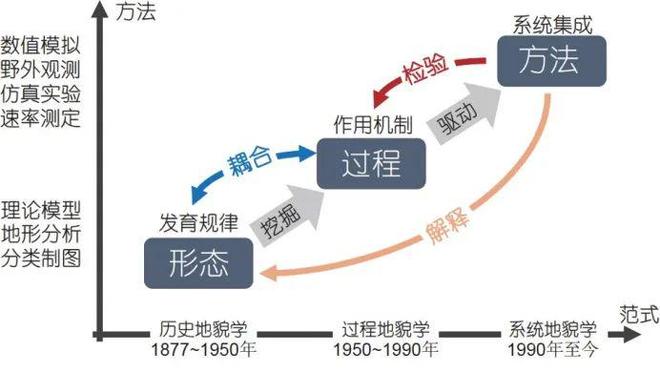

地貌学研究关注的时空尺度跨越较大[23], 因此必须通过时空尺度依赖的和动态视角开展系统综合研究[24]. 根据研究内容、方法、思路、表述方式和关注的核心科学问题等的变化, 地貌学的研究范式大致分为3种, 相应也经历了3个发展阶段(图1): 历史地貌学(1877~1950年)、过程地貌学(1950~1990年)和系统地貌学(1990年至今)[25,26].

历史地貌学研究范式是最为经典的地貌学研究范式, 注重长时间与大空间尺度的地貌演化, 以解释性描述为主要特征, 擅长通过地貌的空间变化讲述时间演化的故事[27]. 以戴维斯的侵蚀循环理论(The Geographical Cycle)[3]为代表的历史地貌学研究范式指导了地貌学研究百余年, 并仍在发挥着重要作用. 它既是地貌学其他研究范式的出发点和孵化器,也是最为成熟并被广泛接受的方.

过程地貌学研究范式注重短尺度发生着的物质、能量与形态变化, 以量化表达其过程机理为主要使命, 因此借助野外观测、仿真实验、速率测定等手段追踪地貌过程的变化规律是主要的研究手段[26]. 过程地貌学的孕育与兴起主要得益于20世纪50年始的计量, 与实验和观测手段的不断突破密不可分.

系统地貌学研究范式强调集成历史地貌学与过程地貌学思想, 侧重将短尺度发生的地貌过程进行综合集成, 以模型模拟为基本方法, 研究各种尺度的地貌演化及其形态分异规律. 系统地貌学范式的重要特征就是数值模型的大量应用, 第一个真正意义的地貌演化数值模型SIBERIA于1991年面世, 正式拉开了系统地貌学研究范式的帷幕[28], 它的优势在于不仅可以检验地貌过程的量化成果, 还可以解释地貌的成因与演变规律.

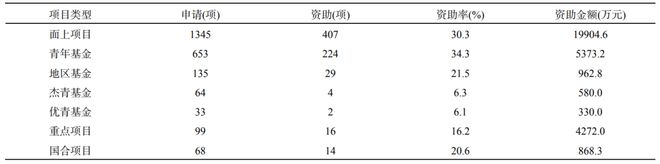

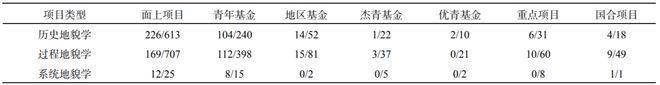

国家自然科学基金委员会1987年首次设立地貌学分支申请代码, 截至2022年, 累计收到996位科学家提交的共2469份地貌学研究项目申请. 其中, 共有442位科学家获得725项资助, 涵盖13种项目类型, 共获资助金额37503.9万元. 其中, 申请较大的项目包括面上项目、青年科学基金(青年基金)、地区科学基金(地区基金)、国家杰出青年科学基金(杰青基金)、优秀青年科学基金(优青基金)、重点项目和国际(地区)合作与交流项目(国合项目). 1987~2022年间, 地貌学领域上述7类项目相关申请共2397项, 获资助696项, 获资助金额32290.9万元(表1). 其中, 面上项目申请的数量最多, 达1345项, 获资助407项, 资助率为30.3%. 青年基金申请的项目数为653项, 获资助224项, 资助率较高, 达到34.3%. 杰青基金和优青基金的资助率较低, 申请的项目数分别为64和33项, 获资助的项目数分别为4和2项, 资助率分别为6.3%和6.1%. 重点项目、国合项目和地区基金的申请数分别为99、68和135项, 获资助的项目数分别为16、14和29项, 资助率分别为16.2%、20.6%和21.5%.

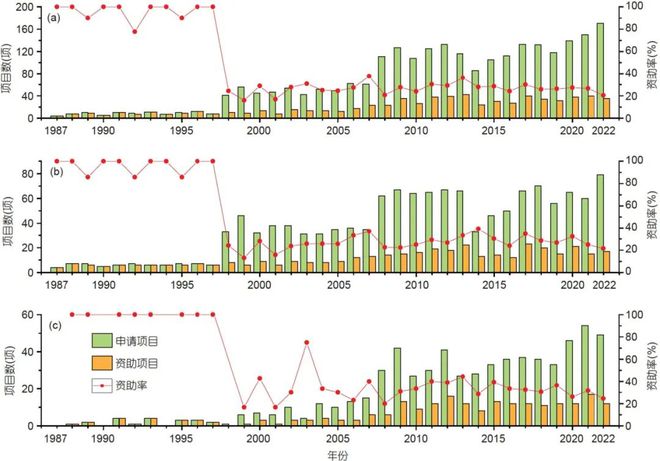

从时间变化来看, 1987~1997年间, 地貌学领域曾一度具有较高的资助率, 项目的资助率均在78.0%以上(图2), 而青年基金的资助率更是保持在100%(图2(c)). 此后, 随着项目申请数在1998和2008年的两次快速增加, 项目资助率显著降低. 近10年来, 地貌学领域的资助率维持在16.1%~37.7%之间(图2).

图2 1987~2022年地貌学领域所有项目(a)、面上项目(b)和青年基金(c)的申请与资助数据统计

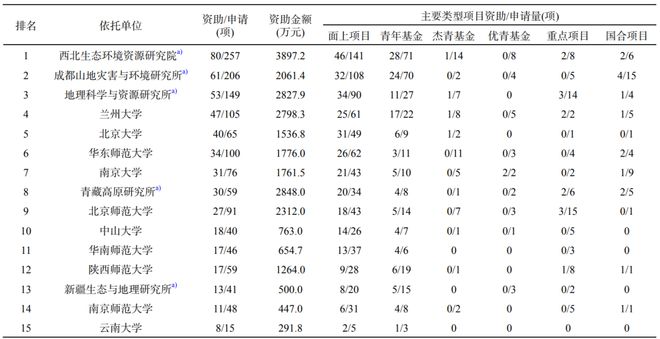

1987~2022年间, 共有来自270个依托单位的科学家申请地貌学领域基金项目, 其中132个依托单位的科学家获得了项目资助. 在项目资助量排名前15的依托单位中(表2), 有5个依托单位来自中国科学院, 累计获资经费12134.5万元, 占地貌学资助总经费的32.4%, 体现出中国科学院在地貌学研究中的重要作用. 其中, 中国科学院西北生态环境资源研究院无论是在项目申请与资助量, 还是获资助金额方面, 均是最高(表2). 在高等院校中, 兰州大学的项目申请与资助量以及获资助金额最高, 而北京大学具有最高的资助率(61.5%). 学获得了仅有的2项优青基金资助, 北京师范大学获得了较多的重点项目资助(3项).

a) 表示为中国科学院下属研究所。中国科学院西北生态环境资源研究院包括原中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、兰州油气资源研究中心Z6尊龙凯时官方网站、兰州文献情报中心、西北高原生物研究所及青海盐湖研究所

从空间分布来看, 获得地貌学领域项目资助的依托单位分布呈现出明显的空间不均匀特征. 以前文提到的7类项目为例, 华北、西北、华东和西南地区获资助的项目较多, 分别为199、183、120和96项; 而华南、华中和东北地区获资助的项目较少, 分别为55、25和18项(表3). 其中, 西北地区获资助的青年基金最多, 为68项, 说明该地区是中国地貌学人才培养与输送的重要区域; 华北地区获资助的面上项目和重点项目最多, 分别为134和8项; 西南地区获资助的地区基金项目最多, 达到14项; 华南和华中地区获资助的只有面上项目和青年基金; 杰青基金在华北和西北地区各有2项, 而仅有的2项优青基金均在华东地区.

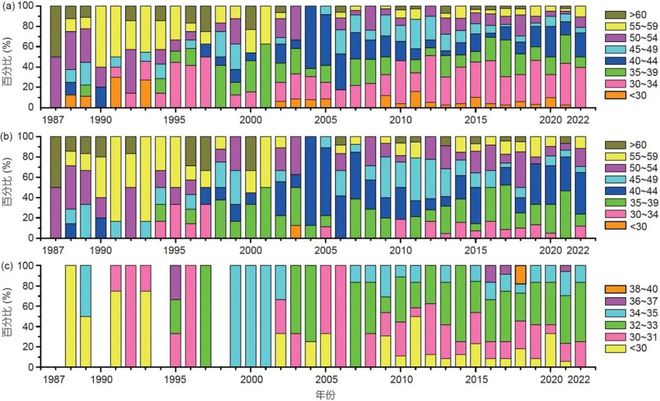

1987~2022年, 地貌学领域获得资助的项目申请人获资助时的年龄结构如图3所示. 1987~2003年, 50岁以上申请人的比例较高(图3(a)), 平均占比达到50.1%. 从2004年开始, 50岁以上申请人的比例显著下降, 而以45岁以下申请人为主, 特别是40岁以下申请人的数量总体呈增加趋势, 表明地貌学研究队伍的不断年轻化, 一定程度上体现了前期(2000年以前)资助项目的人才培养成效.

面上项目申请人的年龄结构与所有项目申请人的年龄结构基本一致. 1987~2003年, 50岁以上申请人的比例同样较高, 平均占比达到61.4%(图3(b)). 面上项目申请人的年龄变化趋势体现了地貌学研究者对本学科领域的坚持. 例如, 1994~1997年, 30~34岁申请人的比例较高, 而10年后(2004~2007年的40~44岁)、20年后(2014~2018年的50~54岁), 仍旧是相应年龄层的申请人占比最高. 再如, 1998~2003年, 35~39岁申请人的比例较高, 10年后(2009~2013年45~49岁), 申请人的比例同样较高. 以上结果表明, 不同年龄层研究者中都有相当一部分坚持在地貌学领域深耕, 并活跃在科研前线岁申请人的比例开始增加, 体现了2000年以来资助项目数提升对人才培养的成效.

相较而言, 青年基金申请人的年龄结构具有不同的特征(图3(c)). 1988~1993年, 项目申请人的年龄主要在31岁以下. 在2000年前后, 项目申请人的年龄均在34~35岁. 在2003年以后, 随着国家教育体系的不断完善, 项目申请人的年龄主要集中在30~33岁.

图3 1987~2022年地貌学领域资助的所有项目(a)、面上项目(b)和青年基金(c)申请人获资助时的年龄结构分布图

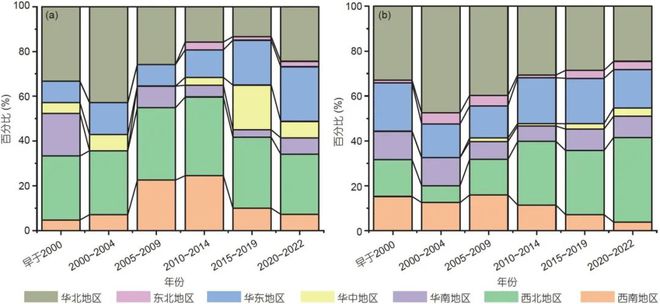

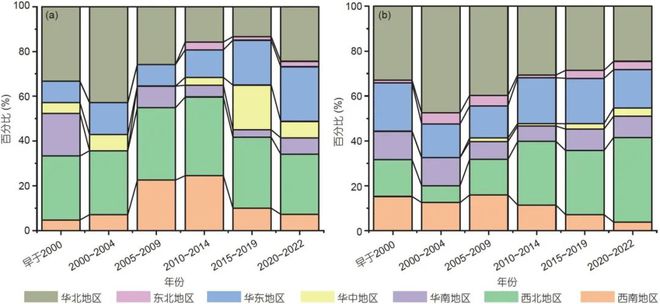

因学术研究积淀、区域地理位置及社会经济条件的差异, 各地区的地貌学领域队伍建设也表现出明显不同的变化特征. 以青年基金和面上项目这两个资助量最大、最为连续的项目类型为例(图4), 21世纪的前20年, 华北地区的青年基金项目持续减少, 青年人才队伍建设不足, 进而导致了2000年以来华北地区的面上项目资助比例持续下滑. 近些年来, 华北地区的青年基金比例增加, 表明华北地区逐渐成为目前地貌学领域青年人才择业的主要目的地. 2014年前, 西北地区青年基金的资助比例持续增加, 这也使得21世纪以来西北地区的面上项目比例持续升高. 但值得注意的是, 2015年以来, 西北地区的青年基金项目比例出现较大幅度的下滑, 表明学科年轻群体建设相对乏力. 造成这一现象的原因可能是, 随着交通通讯方式的愈发便捷, 西北地区地貌学研究的区位优势逐渐不再成为青年人才选择就业的首要考虑因素. 近20年来, 华东地区、华中地区和西南地区虽然青年基金的比例出现过上升趋势, 但是面上项目比例一直较低, 表明上述地区对地貌学领域青年人才的黏滞度不高.

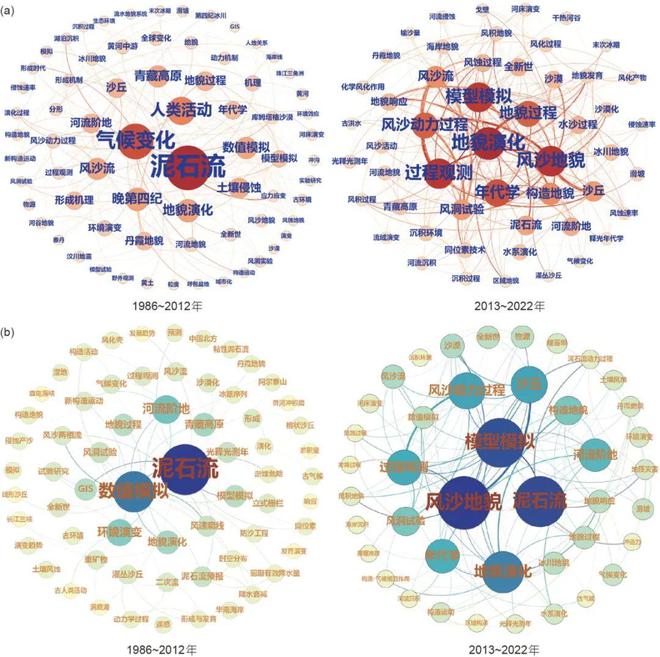

分析申请书关键词是表述申请书内容的重要凝练, 因此关键词分析是透析地貌学研究热点的重要途径. 通过对历年面上项目与青年基金申请书关键词分析可知, 1986~2012年, 泥石流、气候变化与人类活动是面上项目中最受关注的研究热点领域(图5(a)); 泥石流与数值模拟是青年基金中最受关注的研究热点领域(图5(b)). 2013~2022年, 尽管两类项目的热点关键词数量有所减少, 研究方向逐步聚焦, 但研究涉及的内容和方法技术逐渐丰富(图5), 地貌过程与模型模拟在近10年的研究热点中已然占据主导地位. 总体而言, 面上项目的研究热点更丰富, 青年基金的研究热点则较集中. 例如: 面上项目的研究热点包括地貌演化、风沙地貌、过程观测、模型模拟、年代学、地貌过程等; 青年基金的研究热点则聚焦在风沙地貌、模型模拟、泥石流与地貌演化等领域. 从关键词体现的研究对象上分析, 泥石流、河流阶地与沙漠在过去的36年中最受关注, 一定程度上体现了地貌学研究者在关注基础理论的同时, 同样关注环境治理与管理问题.

研究范式是一个学科最基础的理论、思想与实践规范, 是从事该科学的研究者群体(科学共同体)所共同遵从的世界观和方[29,30]. 研究范式在一定程度上代表了项目设计者的研究目标与整体思路, 从范式角度对申请和获批项目进行分类并分析, 能够跳出研究热点, 审视项目的设计思路, 为项目申请人和管理者提供补充视角. 依据项目的题目、摘要与关键词, 本文按照前文所总结的三大研究范式, 对所有地貌学申请代码下的申请项目进行了大致分类(表4).

总体而言, 过程地貌学的申请量最大, 在7类主要项目类型中均占据主导地位, 特别是国合项目, 过程地貌学的申请量是另外两类项目总和的2.6倍(表4), 表明过程地貌学研究更容易与国际同行找到结合点. 在历史地貌学方面, 面上项目的获批数最高, 并资助了2项优青基金. 虽然历史地貌学在杰青基金、重点项目以及国合项目的获批数明显低于过程地貌学, 但是历史地貌学在常规的面上项目、青年基金和地区基金中资助率明显高于过程地貌学(表4). 系统地貌学的项目申请量与获批数均为3类范式中最少, 但是却在面上项目(48%)、青年基金(53%)和国合项目(100%)中表现出最高的资助率. 值得注意的是, 目前, 系统地貌学相关研究在杰青基金、优青基金及重点项目中未获资助. 以上结果表明, 历史地貌学与过程地貌学是目前我国地貌学界的主流范式, 历史地貌学由于发展时间长, 研究方法与思路成熟, 更容易获得科学家群体的共识. 过程地貌学虽然起步较晚, 但是却预留了富足的创新突破口, 其研究范式也更容易接入地球系统科学体系, 因此最受项目申请人青睐. 系统地貌学开始最晚, 其研究依赖于过程地貌学成果的集成, 因此尚未在学界形成共识, 导致目前申请量最少, 预计随着过程地貌学资助率的进一步提升, 系统地貌学研究将逐步获得更多的关注.

上述结论在获批项目中不同研究范式的项目数量上也有所体现(图6). 从资助项目分析(图6(a)): 历史地貌学占获批项目的比例在波动变化中略有下降; 过程地貌学占获批项目的比例在波动变化中略有升高; 系统地貌学所占比例最低,但是近3年表现出升高的趋势. 此外, 近5年, 过程地貌学与历史地貌学的获批数量基本稳定且趋同. 过程地貌学与历史地貌学占获批项目的比例在面上项目与青年基金中的时序波动更大, 并且形成明显的年内反差(图6(b), (c)). 值得一提的是, 近3年, 青年基金中系统地貌学范式所占比例的升高趋势较另外两类更明显, 表明该范式已经逐步在年轻科学家群体中获得了共识(图6(c)).

不同研究范式项目的资助率同样表现出差异性, 特别是在1998年项目申请量显著增加后, 从总资助项目情况看, 历史地貌学的资助率总体高于过程地貌学. 但是, 在2008年申请量再次增加后, 过程地貌学的资助率占比缓慢升高, 而历史地貌学的资助率则在2018年版申请代码调整后呈下降趋势(图6(d)). 与此同时, 系统地貌学资助率呈现明显的上升趋势. 面上项目的3类范式项目资助率格局与总资助项目情况基本相似(图6(e)). 值得注意的是, 2018年以后, 面上项目中系统地貌学的资助率达到100%. 青年基金的资助率变化与总资助项目略有差异(图6(f)), 1998年以后的特征集中体现在以下两点: (1) 历史地貌学资助率在21世纪的前15年整体较高, 随后下降趋势十分明显; (2) 过程地貌学与系统地貌学的资助率均表现出较高的波动性. 上述结果表明, 过程地貌学与系统地貌学已经逐步获得了常规项目申请人与评审人的共同认可, 未来有望产生明显的项目管理成效.

图6 地貌学领域资助的所有项目(a)、面上项目(b)、青年基金(c)在三类研究范式中的项目数量及其占比;所有项目(d)、面上项目(e)、青年基金(f)中不同范式研究资助率

历史地貌学研究范式是地貌学发展的起点与根基, 对学科具有重要的支撑作用. 历史地貌学重视大尺度的地形分析与地貌分类, 其方推崇逻辑演绎, 是地貌学理论模型勾画的主要方式之一(图1). 历史地貌学范式的研究人员应具备丰富且扎实的野外经验, 又不过度依赖先进的技术与设备[31], 因此在新中国地貌学乃至地理科学发展初期, 历史地貌学研究范式占绝对主导, 并在专业人才队伍培养方面具有不可替代的支撑作用, 使其在常规的面上项目、青年基金和地区基金中具有较高的资助率(表4). 36年来, 一系列新技术、新方法被引入历史地貌学研究中, 使得历史地貌学在河流演化、青藏高原与黄土高原的地貌发育与环境变化以及喀斯特地貌、丹霞地貌与风沙地貌研究中发挥了重要作用. 但是随着实验技术与观测手段的不断迭代, 历史地貌学研究范式的支撑地位一定程度上受到冲击, 亟需对支撑点与创新点进行增容.

在未来的发展中, 首先, 经典的历史地貌学内置着“讲故事”的天然特质, 引导并鼓励科学家结合自身研究讲述地表形态的前世今生, 可以从科学普及的角度提升历史地貌学的影响力. 其次, 历史地貌学善于发现并总结地貌发育规律中的共性与异性, 在地形数据大爆发的当下, 借助大数据与人工智能的手段是历史地貌学创新增量提升的可能途径. 最后, 历史地貌学应当进一步强化地貌发育理论研究, 才能为过程地貌学乃至系统地貌学提供更多的切入点和突破口, 最终强化其不可替代的支撑优势.

过程地貌学研究范式是历史地貌学发展的必然产物, 其理论基石是“过程与形态统一”, 其研究目的是试图对历史地貌学的“解释性描述”进行量化表达. 过程地貌学的研究方法强调野外观测、速率测定与仿线], 在地貌学三大研究范式中起到承上启下的作用(图1). 过程地貌学的发展得益于计量以后对地观测技术与实验测试技术的大爆发. 随着地貌过程研究的不断细分, 以及学科交叉能力的不断提升, 过程地貌学研究范式孕育出更多的研究增长点, 因此具有最高的项目申请热度(表4). 当前, 过程地貌学在坡面侵蚀、河道变迁、冰川侵蚀过程以及灾害地貌的孕灾机理探索等方面表现出较高的关注度. 但值得注意的是, 过程地貌学研究的瓶颈在于尚未打通与其他两个范式之间的联系, 进而使得它既未能与历史地貌学获得较高的结合度, 也未能培育出系统地貌学发展的土壤.

在未来的发展中, 首先, 过程地貌学需要注重对历史地貌学研究成果的利用, 并进一步细化地貌过程, 剖析过程之间的反馈与联动机制, 以发掘出更多的创新增量. 其次, 需要进一步加强定位观测研究, 探究地貌过程的物理机制, 通过量化地貌过程, 发展“有理论、可推广、能落地”的过程定律. 最后, 需要探索用短时间与小空间尺度上发生的过程去解释更大时空尺度的地貌演变规律, 以更好地对接系统地貌学对多尺度和多过程整合的研究需求, 只有突破尺度瓶颈, 才能更好地发挥其承上启下的作用.

地球是一个开放的复杂巨系统[32], 地球系统科学关注地球系统中各圈层的运行过程和相互作用. 地貌既是圈层相互作用的体现, 也深受相互作用的影响[33,34]. 在地球系统科学发展的召唤下, 系统地貌学研究范式承载着整个地貌学未来发展的使命, 但目前系统地貌学研究范式尚未在我国地貌学界形成共识, 项目申请量偏少, 亟须吸引和鼓励更多科学家加入. 此外, 在国家对科学研究导向更加务实的今天, 地貌学必须要面对如何提升服务功能这一时代命题, 这也是提升学科自身吸引力的另一个途径.

在未来的发展中, 首先, 系统地貌学需要加强对其他两大范式, 特别是过程地貌学研究成果的综合应用, 通过整合多尺度、多过程、多要素, 构建可用于预测未来变化的流域尺度地貌演化模型, 以探索地表过程对外部条件变化的响应, 特别是气候变化、土地利用变化、人类活动等关键变量. 其次, 系统地貌学还需要提升综合交叉能力, 为过程地貌学和历史地貌学研究提供更多的前沿问题和关键突破口, 携手支撑地貌学乃至整个地理科学的发展. 再者, 地貌作为地球各要素相互作用的边界, 系统地貌学应强化数值模拟与不同时空尺度其他要素模型(如流域水文模型、冰冻圈模型等)的耦合[5]. 最后, 系统地貌学需要关注行星研究, 发挥其综合与整合优势, 助力国家的行星探测任务, 如探月工程、火星探测计划等大科学计划.

中国幅员辽阔, 地貌类型多样且典型. 中国的地貌学家善于发掘特色, 业已在国际上形成了极具中国特色的地貌学研究方向, 如青藏高原隆升与地貌演化、黄土高原的地貌发育与环境变化以及喀斯特地貌、丹霞地貌与风沙地貌等. 目前应当继续坚持并强化特色方向, 并加速原创成果的凝练与产出, 形成较大的国际影响力, 取得国际学术话语权. 此外, 地貌学的国合项目偏少(表1), 特别是在中国特色的研究方向上, 亟须加强国际合作研究. 通过国合项目的开展, 能培育学科新的增长点, 为地貌学发展注入新活力. 更为重要的是, 培育并吸引更多的年轻科学家在地貌学领域深耕, 形成良性可持续的学术环境.

一个学科体系的不断完善与良性发展离不开年轻科学家群体的持续加入. 目前, 地貌学研究与地理科学其他申请代码相比, 年轻的后备力量明显不足, 从青年基金申请量近3年来未见增长的现状可见一斑. 面上项目申请量自2008年以来基本保持稳定, 意味着地貌学的研究队伍扩容乏力(图2). 优化研究队伍的年龄结构是所有学科及其分支领域共同面临的挑战, 鼓励并引导年轻人在学科内发展是最为简单且直接的方法, 但是更佳的治本方略还需要持续不断地培育学科增长点. 地貌学的科学家群体只有努力实现理论创新、Z6尊龙凯时官方网站领域创新、方法创新、交叉创新乃至思想创新, 才能最终支撑其对整个地理科学人才战略布局的实施.

地貌学是地理科学的重要分支学科之一. 自1987年以来, 在地貌学科学家群体的共同努力之下, 国家自然科学基金资助体系下的地貌学领域研究方向逐步聚焦, 研究热点领域逐渐丰富, 服务社会经济发展与国家需求的能力不断增强. 21世纪以来, 地貌学领域的项目申请数量持续增加, 特别是青年基金在21世纪的前10年增长迅速. 2008年后, 面上项目申请数量基本保持稳定, 表明地貌学人才队伍建设发展迟缓, 亟须引导和扶持. 以地貌学三大研究范式来划分, 历史地貌学是根基, 维持了较高的资助率, 但是未来需要继续创新增量提升, 以维持其对地貌学的支撑作用; 过程地貌学是目前的主攻方向, 但是需要突破尺度瓶颈, 扮演好三大范式承上启下的角色使命; 系统地貌学承载着提升地貌学服务功能的重任, 需要科学共同体共同努力达成研究共识. 今后, 国家自然科学基金委员会将与地貌学科学家共同努力, 引导并支持发展中国特色的地貌学研究方向, 并通过加强国际合作, 进一步强化人才队伍建设, 不断提升地貌学研究对国家战略的服务功能.

副研究员, 现任国家自然科学基金委员会地球科学部一处综合自然地理学项目主任. 研究领域主要包括自然科学基金管理等.

教授, 现任兰州大学副校长,中国地理学会地貌与第四纪专业委员会主任. 研究领域主要包括水系发育、构造地貌、地貌演化和第四纪环境研究.

研究员, 现任国家自然科学基金委员会地球科学部一处处长. 研究领域主要包括自然科学科学基金管理等.

7 张朝林, 郑袁明, 范闻捷, 等. 国家自然科学基金地理学科申请代码的历史沿革与发展. 地理学报, 2019, 74: 191–198

13 熊巨华, 刘建宝, 高阳, 等. 国家自然科学基金地理科学方向助力中国科技考古的实践与展望. 科学通报, 2022, 67: 707–713

14 陈发虎, 傅伯杰, 夏军, 等. 近70年来中国自然地理与生存环境基础研究的重要进展与展望. 中国科学: 地球科学, 2023, 49: 1659–1696

16 熊巨华, 吴浩, 高阳, 等. 遥感科学十年: 自然科学基金项目申请资助、研究成果与发展挑战. 遥感学报, 2023, 27: 821–830

17 熊巨华, 高阳, 吴浩, 等. 国家自然科学基金视角下地理科学融合发展路径探索. 地理学报, 2022, 77: 1839–1850

18 高红山, 潘保田, 李炳元, 等. 地貌学的基本范式及其在教学科研中的作用. 地理科学, 2015, 35: 1591–1598

19 熊巨华, 王佳, 史云飞, 等. 国家自然科学基金地理科学申请代码的调整优化. 地理学报, 2020, 75: 2283–2297

24 杨景春, 李有利. 地貌学原理(第三版). 北京:北京大学出版社, 2012. 242

32 钱学森, 于景元, 戴汝为. 一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方. 自然杂志, 1990, 1: 3–10, 64

34 许炯心, 李炳元, 杨小平, 等. 中国地貌与第四纪研究的近今进展与未来展望. 地理学报, 2009, 64: 1375–1393

高阳, 蔡顺, 潘保田, 熊巨华. 地貌学领域自然科学基金项目申请资助、研究范式与启示. 科学通报, 2023, 68(34): 4603-4614