Z6尊龙《细胞研究》启示录:自信之路

Z6尊龙官方网站Z6尊龙官方网站挥别不平凡的“十三五”,踏上“十四五”新征程,上海科创中心建设从“搭框架”向“强功能”深入推进。强化创新策源功能,实现科技自立自强,既要加快突破“硬核”关键技术,也离不开软环境的支撑和赋能。

抢占国际话语权,提升全球影响力,迫切需要一批与科创中心地位相匹配的世界一流期刊。经过多年培育,以《细胞研究》为代表,上海一批科技期刊对标世界一流、立足自身特色,进行了有益探索和积极实践,在国际学术期刊界形成了“上海样本”,树立起“中国标杆”。

为此,本报于今天推出长篇通讯《自信之路》,细述《细胞研究》30年发展的历程和启示,以期为各方提供借鉴和思考,希望更多本土科技期刊走出自己的“破圈之路”。

“情怀,好像是英语中没有的一个词。正是有了它,我们才在过去十五年,在Cell Research走出了一条自信之路。”

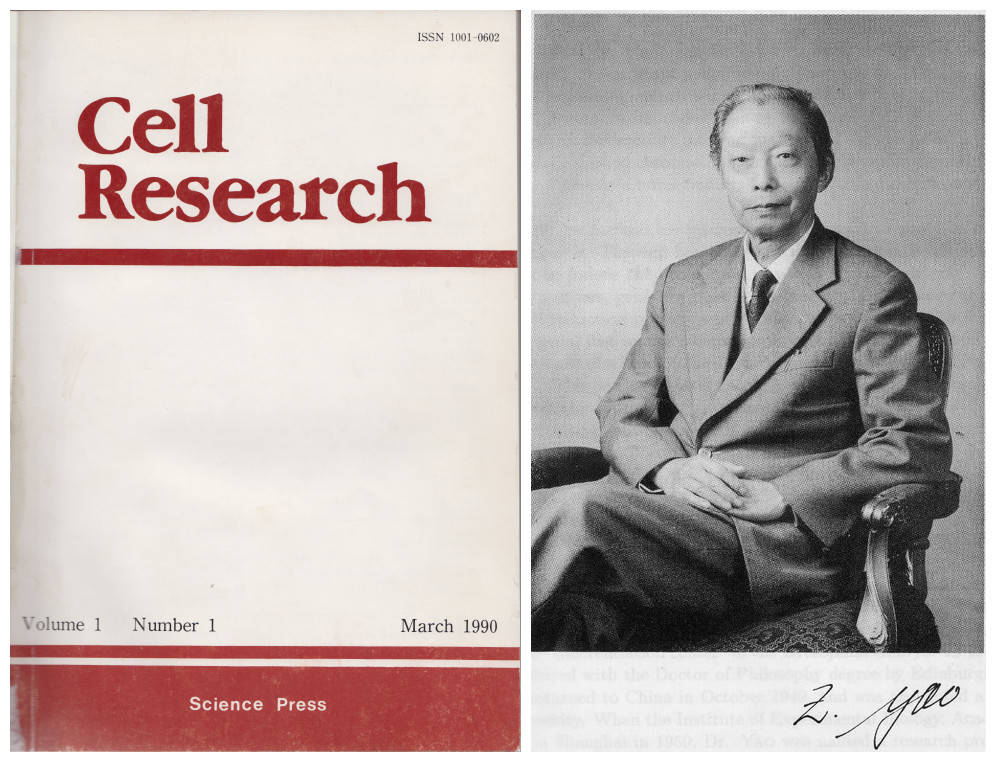

2020年12月4日,《细胞研究》满30岁。在期刊主办单位中国科学院分子细胞科学卓越创新中心为杂志举办的“庆生会”上,《细胞研究》的灵魂人物——常务副主编李党生如是说。

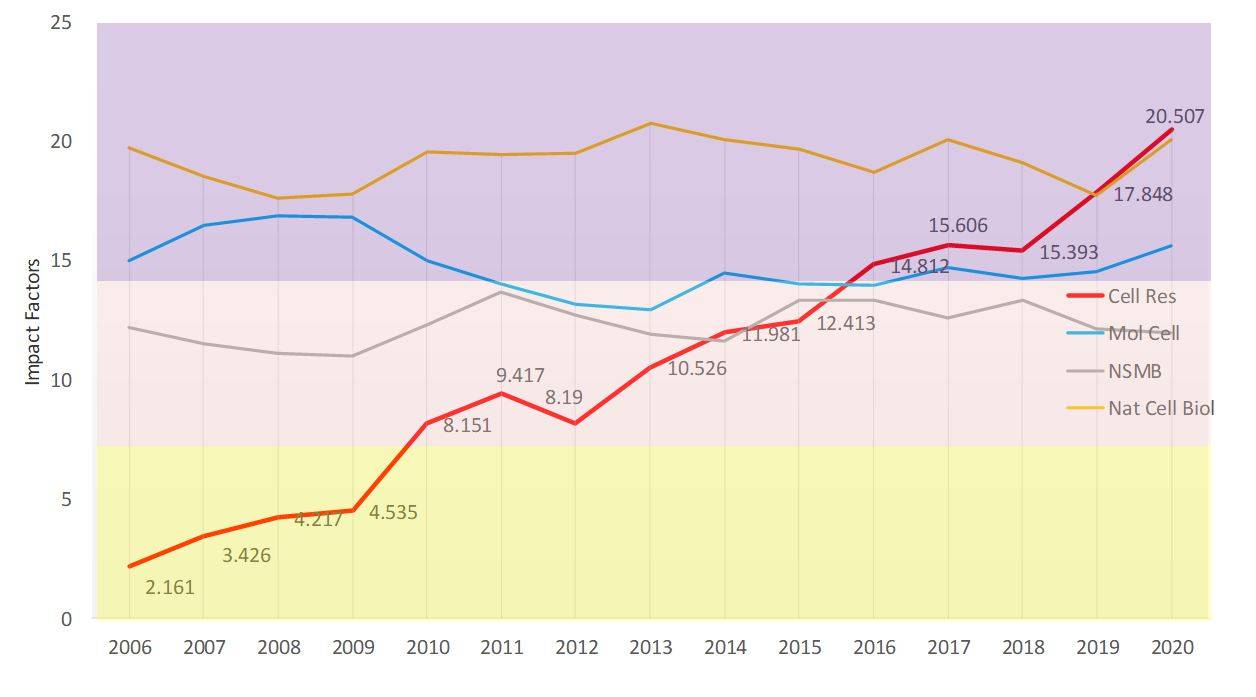

就在这一年,这本扎根上海的本土原创学术期刊,在竞争激烈的国际一流学术出版阵营牢牢站稳了脚跟。2020年6月29日,科睿唯安发布的2019版期刊引证报告显示,《细胞研究》的影响因子达到20.507。这也是中国原创学术期刊影响因子首次超越20。

▲从2006年到2020年,《细胞研究》影响因子一路上扬(红色曲线年,这本杂志的影响因子还只有2.161,在国际上籍籍无名。而立之年的《细胞研究》用15年时间,实现了从2到20的跨越。15年来,它何以能够连续不断跨上一个个台阶,几乎以一飞冲天之势跻身世界一流学术期刊阵营?为此,记者走进《细胞研究》编辑部,回溯这条满是崎岖的奇迹之路,从中也找到了一条满怀理想和的自信之路。

尽管当年在国内,英文科技期刊读者寥寥,但他坚持“国际化办刊”:全用英文、全球组稿。2002年,《细胞研究》首次获得影响因子,创下了中国人创办出版的科技期刊首次“过2”的历史纪录。

他要找一个人,可以全力以赴,带领《细胞研究》乘着中国科技腾飞的时代东风,在世界一流科技期刊的舞台上占据一席之地。

“我想回国,有合适的职位吗?”2005年底,裴钢去美国出差,与曾经处理过他投给《细胞》稿件的李党生通电话时,李党生突然问道。

美国《细胞》杂志是全球公认的顶尖期刊,影响因子超过30,来稿中世界一流水平的比比皆是。而影响因子2.161的《细胞研究》所收到的稿件,莫说科学水平天悬地隔,就连英文写作也不忍卒读。更令他无语心塞的是,当他向作者提出增补实验的要求时,会经常被这样“噎”回来:“如果要修改,我还投2分的杂志干嘛?”

在科学面前,不管影响因子高低,期刊都要有足够的尊重,只要有一定科学价值的论文,凡是在《细胞研究》上发表的,就必须打扮得体地呈现。

一直跟随在李党生身边的编辑程磊清楚地记得,当时一篇论文有几百处修改是常态,整个文档的修改标记往往“一片红”,相当于将论文重写一遍。最多一篇修改甚至多达一千多处,李党生花了整整三天时间。

《细胞研究》是一本月刊,每期刊发约十几篇论文,每篇都这么修改,工作量该有多大!且不说起早摸黑、没有休息日,李党生还就此落下了一个被妻子宗丽娟“抱怨”的线月,她进医院剖腹产,李党生前后只陪了三个小时,就赶去办公室处理稿件了。李党生有时会辩解,早一天送她住院时,自己还是陪的,虽然手头还带着一篇特别着急的论文在产房里修改。

这篇论文报道的是“世界上第一次在大鼠中建立了类似胚胎干细胞的细胞”,小鼠的胚胎干细胞系建立已经多年,但在大鼠上还是首次。这对于影响因子正在向5冲击的《细胞研究》而言,是一篇难得的高水平稿件,且迫切需要抢时间发表。10月15日论文刚接收,次日李党生就在产房里改定了文章,10月17日儿子出生那天,交给印度的生产线日论文上线发表。

在93%的拒稿率下,现在一些在《细胞研究》落选的论文,还可以转投CNS(《细胞》《自然》《科学》)的子刊发表。可又有谁能想到,在2006年下半年,《细胞研究》刚与自然出版集团合作签约时,李党生连向《自然-细胞生物学》(NCB)主编提出“推荐一些你们杂志的退稿给我们”的要求,都感觉冒犯了对方。

已经在加拿大获得副研究员教职的鲁立,两年前随丈夫回国发展,成为《细胞研究》的编辑。原本她以为,以自己的学术背景,胜任工作绰绰有余,可没想到几乎天天处于“挤脑汁”的状态——任何一篇稿子,哪怕被拒的稿件Z6尊龙,也要列出其主要科学问题、科学方法、大致定位;和李党生一篇篇“过稿子”时,还要说出稿件在领域中的重要性,大概可以投哪个层次的杂志。

中国科技期刊的影响因子上不去,并不是因为中国缺乏优秀的科研成果。从1999年到2009年,中国出产的科学论文在科学信息研究所数据库中的数量已从1万篇飙升到了8万篇,与日本处于同一水平。同时,高影响力(引用率大于20)的中国论文数量增长了数十乃至上百倍。

岳阳路319号、320号的大院里,集中着中科院在上海的生命科研主力军。在当时,那几乎就代表着中国生命科学研究的半壁江山。

2006年底,李党生为《细胞研究》争取到了第一篇远超当时自身水准的论文。那天,中科院上海生物化学与细胞生物学研究所研究员陈正军兴高采烈地约李党生去办公室。一篇令他修改得十分苦恼的论文,在李党生的建议和帮助下,终于被一本10分以上的杂志接受发表。

2008年,学生命科学学院院长张辰宇向《自然》投了一篇论文,此后杂志编辑提出要将论文中肺癌样本的例数从100多例增加到1000多例——这样的修改要求,得花多少时间才能完成?!有一天,他看到《美国科学院院刊》发表了一篇结果部分相关的论文。学术竞争如此激烈,就在于“只有第一”,如果再拖一两个月,他们的原创工作可能永远无法得到承认。

当张辰宇征求朋友意见时,不少人都建议“找党生”“投《细胞研究》”。于是,他带着《自然》的审稿意见,将论文改投《细胞研究》。李党生带着编辑团队全力以赴,在48小时内审稿完毕,并在修改后立刻安排发表。这篇原创论文在2008年9月3日上线发表,由于该研究在生命科学中开辟了“细胞外RNA”的新领域,论文迄今为《细胞研究》贡献了3330次引用,创下该杂志“单篇被引次数”的新纪录。

中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)研究员杨运桂曾在《细胞研究》发表多篇代表作,又曾应邀撰写综述,两年贡献了180多次的引用。可李党生对他的投稿要求是“至少要达到你2017年代表作的水平”。2020年,新冠肺炎疫情来袭,杨运桂将自己的一篇相关论文投到《细胞研究》,就被编辑“无情”地推到了《细胞研究》的子刊《细胞发现》上,因为它还缺乏一些更深入的研究,够不上《细胞研究》目前的论文发表标准。

“我当选院士列出的十篇代表作,其中有三篇发表在《细胞研究》上。如果只让列出五篇,那么有两篇是发在你们杂志上的。”2020年9月,杨运桂当选欧洲科学院外籍院士,得知消息的第一时间,他给李党生发来短信。过去十多年,《细胞研究》发表了大量中国科学家的原创性成果,其中有相当部分因为创新性太强,难以被顶刊所接受,而李党生却敢于拍板发表。

最终,时间证明了李党生的魄力和眼光。越来越多中国科学家将李党生称为“中国的本杰明·卢文”。本杰明·卢文是美国《细胞》杂志的首任主编,业内评价他具有独特的学术眼光,敢于顶住审稿人的负面意见,拍板发表在学术界尚有争议或未有定论的论文。

“几乎没有哪个极具原创性的重要发现,是仅仅通过一篇论文来完成的。”李党生掂量再三,决定先让这篇论文发表,而且作为2015年第一期的封面文章。同时,编辑部还约请同领域的权威专家——美国得克萨斯大学西南医学中心教授桑德拉·施密德为论文撰写点评。桑德拉出于慎重,又找来自己的同事,联合撰写了一篇评论文章。他们在评论中写道:“迁移体”的研究呈现出了一些“惊人”的线索,为未来的研究开辟了很多途径。

2020年6月初,《细胞研究》发表了一项神经递质受体在关闭和激活状态下的不同结构的研究,而《自然》两三周后才相继发表了三篇同一受体结构的论文。

2020年12月24日凌晨五点,李党生妻子宗丽娟的微信上,收到了沈佳博士的一段报喜留言:两年前获得李党生指导的研究终于发表在《细胞》上。如今正在美国做博士后的他,第一时间向表示感谢。为专注工作,李党生多年来只用老人机,坚持不用智能手机,不用微信。于是,在微信上,宗丽娟就成了他的“代言人”。

其实,行内人都知道,如果对研究工作没有实质性贡献,一般是不可能在论文上署名的。只有一个:在交流中,李党生给出的建议对研究起到了实实在在的推动。

为国内科学家、尤其是年轻科学家提供科研和论文发表建议,这是李党生从回国那一刻起从未间断过的努力。

“我们的目标都只有一个,那就是科学。”他认为,只有把自己当做科学共同体中的一份子,不求任何现实利益的回报,才能与科学家共同成长、相互成就。

宗丽娟说Z6尊龙,李党生的业余时间基本都在帮助年轻人,因为他一直学不会主动去追科学大佬。李党生觉得,大佬已经很牛了,不需要他太多的帮助。正因如此,生命科学界的专家教授们都非常理解、尊重并支持他。

“眼光很毒辣,性子很直爽”,这是我国著名结构生物学家、西湖大学校长施一公对李党生的评价。剪接体的结构生物学研究是施一公最得意的研究工作。在他最重要的十几篇论文中,有三篇发表在《细胞研究》上,他觉得自己“有责任帮中国在国际科技期刊界树立起一个标杆”。最近,他聘请李党生为西湖大学校长特别顾问,主要任务就是为学校的年轻科学家进行论文写作和实验提升等方面的指导。

李党生的威信究竟有多高?张辰宇说,党生对他课题组学生的实验建议,比自己的话还管用。一次,李党生应张辰宇之邀去为学生指导实验。在南京回上海的高铁上,他给张辰宇打了个电话,认为有一项实验必须补充。学生收到建议后,第二天就动手做起来。张辰宇哭笑不得:“其实之前我也给过相同的建议,学生似乎没听进去。”

“不要问科学家能为你做什么,要问你能帮科学家做什么。”在他看来,编辑必须把自己放在期刊的前面,成为期刊的实力担当,看到好成果就要主动出击。

那么,作为科学期刊编辑的成就感从何而来?“如果你以自己不可替代的独特方式为科学发展作出了贡献,这还不足以令你有职业自豪感,那只能说明你入错行了。”

本世纪日本、韩国的科技发展,尤其是中国科研的腾飞,使得亚洲迅速崛起,新的世界科学中心正逐步形成,而这将是《细胞研究》问鼎世界顶尖期刊的历史契机。

李党生坦言,在期刊发展早期,高质量的综述和专刊的确为影响因子的增长作了不少贡献;但当影响因子超过10之后,《细胞研究》的进步基本都是靠一篇篇原创论文质量的提升,实打实“挣”来的。在影响因子破8之后,《细胞研究》用了三年来“挤水分”,将发表论文的质量“基线”稳定在了一个新高度。

所处的位置比作珠穆朗玛峰的峰顶,那么如今的《细胞研究》已经到了相当于海拔8000米的高处,离“登顶”只差最后一段。

事实上,比起影响因子,期刊在科学家心目中的地位,更需要长期的高质量办刊水平去慢慢塑造和培育。